選択科目の問題が発表になりました。

計算機工学については、今回は問題2は解きやすかったと思います。

ただ、用語問題って、さくっとまとめて書くのつらいですよね。

自分も「何となく意味はわるけど」って状態で、言葉で説明するとちょっと苦労します。

そこが用語問題は大変だと思います。

その他、選択科目を受験された皆さんお疲れさまでした。

殆ど需要はないと思いますが、勝手に速報会でも。

もし間違えていたら申し訳ないです。

設問1.論理回路

例年通り論理回路の問題でした。

今回は事例問題(?)だったので、今までとは少し違った感じだと思います。

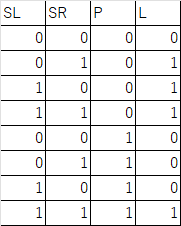

(1)は、真理値表を作成すればいいので、パターンを列挙すれば十分だと思います。

文字は下付にしていません。

(2)が主加法標準形で表せというものです。

真理値表で出力(L)が1になるところだけを書けば良いことになります。

L=SLSRP+SLSRP+SLSRP+SLSRP

打ち消しで表しているのは本来否定(上バー)です。

直ぐに表示できなかったので、簡易的に打ち消し線で書いています。

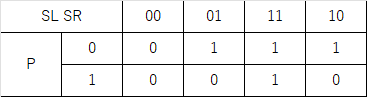

(3)はカルノー図です。入力は3変数になると思うので、以下の図で良いと思います。

このなかで、「11」の部分をまとめていけばいいので、

L=SRP+SLP+SLSRP

になると思います。P(SR+SL)+SLSRPの方がいいかも。

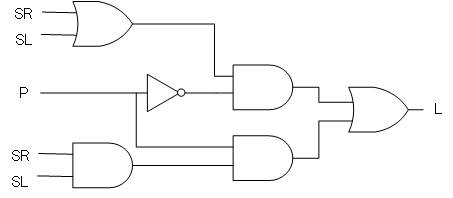

(4)は論理回路の設計です。(3)までできていれば難しく無いのですが、飛ばしても良いと思います。

設問1は(1)と(2)とを確実に取るのが重要だと思います。

多分、こんな図で良さそう。入力はまとめてもOKだと思います。

設問2 キャッシュメモリ

応用情報の勉強をしていれば解ける問題だと思います。

特に計算問題は今年は何とか解けそうです。

(1)は、キャッシュメモリのヒット率の低下について。

効率良く連続してデータを使用していないとか、アクセスするデータがばらついているとか。

キャッシュミスが頻発するとか、記載する感じになると思います。

(2)は実行アクセス時間の計算問題。 4ナノ秒×0.85+100ナノ秒×0.15=18.4ナノ秒

(3)も計算問題。パイプライン制御の時間について。

自分は、20回実行するとすれば、1回目は5ステップあるけど、2回目以降は1ステップずつ増えるだけ(4ステップ分は重なるため)と考えてます。 2ナノ秒×(5+19)=48ナノ秒

(4)SIMD(Single Instruction, Multiple Data)に関する問題。1つの命令で複数のデータを同時に処理する方式。

画像処理(明るさ補正)等の演算では有効とか記載すれば良いのでは。

設問3 用語問題

なかなか簡潔に説明するのが難しいですよね。

自分も実際試験受けるとしたら苦手だと思います。

(1) RISC-V

RISC-Vは、オープンソースでロイヤリティフリーの命令セットアーキテクチャ(ISA)。プロセッサの設計図のようなもので、誰でも自由に利用・改変・配布可能。ライセンス料不要で特定の企業に縛られないため、プロセッサ開発の敷居を下げ、IoTから高性能コンピュータまで様々な用途に柔軟に対応することができる。

(2) スケーラビリティ

スケーラビリティは、システムやネットワークが、増大する処理要求やユーザー数に対して性能を維持・向上できる能力。例えば、ウェブサービスでアクセスが急増した際、追加リソースを投入して安定稼働を継続できるかを指す。

(3) 標本化定理

標本化定理は、アナログ信号をデジタル信号に変換する際の基礎理論。元の信号に含まれる最も高い周波数成分の2倍以上の周波数でサンプリング(標本化)すれば、情報を失うことなくデジタル化できることを示している。

(4) クロスコンパイラ

クロスコンパイラは、ホストコンピュータ上で動作し、別の種類のターゲットとなるコンピュータで実行可能なコードを生成するコンパイラ。開発効率の向上や異なるアーキテクチャへの移植を容易にする。

(5) Real Time Operating System (RTOS)

Real Time Operating System (RTOS) は、厳密な時間制約に基づいてタスクを実行するよう設計されたOS。一般的なOSと異なり、「決められた時間内に必ず処理を完了する」というリアルタイム性を最優先することで、予測可能で安定した応答性が保証される。